Crecemos. Y llegamos al horroroso territorio de la adolescencia. Quiero hablar de la mía por culpa de un sueño reciente. Mi subconsciente, tramposo e incordiante como todos, hizo que yo olvidara un episodio de mis quince años. Y la otra noche un sueño justiciero (el maldito subconsciente otra vez) me lo trajo de nuevo. Me desperté con las prisas habituales en un día de trabajo pero sobre todo con la sorpresa de haber recuperado un recuerdo. Con el pasmo de quienes han sido iluminados. Una experiencia extraña y no sé si del todo grata.

Crecemos. Y llegamos al horroroso territorio de la adolescencia. Quiero hablar de la mía por culpa de un sueño reciente. Mi subconsciente, tramposo e incordiante como todos, hizo que yo olvidara un episodio de mis quince años. Y la otra noche un sueño justiciero (el maldito subconsciente otra vez) me lo trajo de nuevo. Me desperté con las prisas habituales en un día de trabajo pero sobre todo con la sorpresa de haber recuperado un recuerdo. Con el pasmo de quienes han sido iluminados. Una experiencia extraña y no sé si del todo grata.

Cuando dejé las monjas continué de alguna manera vinculado a la entrañable Sor Coro, esa monja que no era un as de la pedagogía moderna pero que tanto afecto me demostró (alguna torta recibí también, justo es decirlo). Cuando hice mi primera comunión ella me mandó un rosario bendecido no sé por quién. Naturalmente no lo lucí más que en el momento en que nos acercamos a verla, porque ella quiso recibirme aquel día. Entonces, antes de entrar en el convento, mi madre sacó la cajita del rosario de su bolso y me lo puso entre las manos. A partir de aquel día, ocasionalmente, íbamos a verla. Y poco a poco se fue perdiendo la relación familiar, aunque a veces mi madre la llamaba para saber cómo seguía. Tenía quince años y era mi primer curso en el instituto. Cierto día, a la salida, encendí mi Fortuna (todavía me mareaban aquellas caladas) y comencé a caminar con mis amigos y amigas de entonces. Uno llevaba cresta. La otra un jersey raído e iba abrazada a su novio. El tercero caminaba mientras liaba ostentosamente un porro. Recuerdo que reíamos y que la vida era más maravillosa de lo que nunca volvió a ser. Mientras esperábamos para cruzar en un semáforo (calle Muntaner, creo que con Calaf), mientras yo apuraba gozoso mi Fortuna, me veo en la esquina de enfrente a Sor Coro, preparada para cruzar en dirección a nosotros. Inoportuno momento, qué duda cabe. Después de tantos años una presencia querida y afectuosa se presentaba justo cuando el momento era más inoportuno. Porque la monja me miraba sonriendo, como una madre. Me quedé hipnotizado viéndola. En cuanto el semáforo se pusiera verde íbamos todos a ponernos a andar e íbamos a cruzarnos. ¿Qué hacer? ¿Detenerme? ¿Saludarla? ¿Recibir el fuerte abrazo que sin duda me iba a dar aquella monja encapotada y anciana? ¿Recibir ese abrazo inesperado delante del que liaba el porro, delante del de la cresta, delante de la que iba besándose exageradamente con su novio? No había tiempo a pensar demasiado. Tampoco a desaparecer, a desmaterializarme, a trasladarme a algún confortable universo paralelo.

Tenía quince años y era mi primer curso en el instituto. Cierto día, a la salida, encendí mi Fortuna (todavía me mareaban aquellas caladas) y comencé a caminar con mis amigos y amigas de entonces. Uno llevaba cresta. La otra un jersey raído e iba abrazada a su novio. El tercero caminaba mientras liaba ostentosamente un porro. Recuerdo que reíamos y que la vida era más maravillosa de lo que nunca volvió a ser. Mientras esperábamos para cruzar en un semáforo (calle Muntaner, creo que con Calaf), mientras yo apuraba gozoso mi Fortuna, me veo en la esquina de enfrente a Sor Coro, preparada para cruzar en dirección a nosotros. Inoportuno momento, qué duda cabe. Después de tantos años una presencia querida y afectuosa se presentaba justo cuando el momento era más inoportuno. Porque la monja me miraba sonriendo, como una madre. Me quedé hipnotizado viéndola. En cuanto el semáforo se pusiera verde íbamos todos a ponernos a andar e íbamos a cruzarnos. ¿Qué hacer? ¿Detenerme? ¿Saludarla? ¿Recibir el fuerte abrazo que sin duda me iba a dar aquella monja encapotada y anciana? ¿Recibir ese abrazo inesperado delante del que liaba el porro, delante del de la cresta, delante de la que iba besándose exageradamente con su novio? No había tiempo a pensar demasiado. Tampoco a desaparecer, a desmaterializarme, a trasladarme a algún confortable universo paralelo. El semáforo se puso verde. La monja no dejó de mirarme ni yo a ella. Imposible fingir no haberla visto. Pasó por mi lado y no tuve agallas de hacer lo que deseaba. La negué (como San Pedro, ahora que lo pienso). Mi mirada fue casi de auxilio. ¿Cómo quiere que la salude, vieja y entrañable Sor Coro, con esta fauna que me acompaña? ¿No entiende usted que si la saludo mañana me convertiría en la comidilla del insti? Y su mirada, fija también, parecía decirme sólo que había crecido mucho. Lo cual no es bueno por sí mismo.

El semáforo se puso verde. La monja no dejó de mirarme ni yo a ella. Imposible fingir no haberla visto. Pasó por mi lado y no tuve agallas de hacer lo que deseaba. La negué (como San Pedro, ahora que lo pienso). Mi mirada fue casi de auxilio. ¿Cómo quiere que la salude, vieja y entrañable Sor Coro, con esta fauna que me acompaña? ¿No entiende usted que si la saludo mañana me convertiría en la comidilla del insti? Y su mirada, fija también, parecía decirme sólo que había crecido mucho. Lo cual no es bueno por sí mismo.

Continuamos caminando y riendo. Riendo ellos. Yo estaba todavía pensando en el encuentro. Tras unos pasos me di la vuelta y observé a la monja subiendo por Muntaner con lentitud. No volví a verla jamás: murió al cabo de dos o tres años. Su mirada, no obstante, continuó fija en mí durante muchos días, durante meses, probablemente tenga que asomarme solamente a la memoria para sentir que sigue ahí. Una mirada que percibo condescendiente, como lo es la mirada de la mayoría de los viejos. Este es el recuerdo olvidado que me trajo el sueño.

Este es el recuerdo olvidado que me trajo el sueño.

diumenge, 4 d’abril del 2010

LO QUE ME TRAJO EL SUEÑO

dijous, 11 de març del 2010

SEGUNDA (Y ÚLTIMA) PARTE DEL TEBEO

Recordaba en una entrada anterior la primera ficción que consumí y que tanto me marcó en mis años escolares. Vino indudablemente a conformar parte de mi propia educación sentimental. Sigo con otros personajes de tebeo que se  suman a los Zipi y Zape, los Carpanta, las Hermanas Gilda y a Gordito Relleno, de los que ya hablé.

suman a los Zipi y Zape, los Carpanta, las Hermanas Gilda y a Gordito Relleno, de los que ya hablé.

Pienso en el insoportable Pitagorín, un empollón que no creo que tuviera demasiado éxito (los empollones nunca han triunfado). Era algo así como el reverso de Zipi y Zape. Como la cara aburrida y absurda de la moneda. Me pregunto por qué siempre los bu enos ejemplos han triunfado tan poco. O quizá debería preguntarme por qué siempre, en el fondo, nos los han vendido tan mal. Pitagorín sólo pensaba en fórmulas matemáticas y experimentos de química. Imposible sentir la mínima empatía. Sí la sentíamos, en cambio, por Petra, criada para todo; una criada deslenguada con su señora (por cierto, llamada Doña Patro, para jugar con lo de Petra). La lucha de la pobre Petra no era una lucha de clases: al contrario, asumía encantada su destino, era la criada más

enos ejemplos han triunfado tan poco. O quizá debería preguntarme por qué siempre, en el fondo, nos los han vendido tan mal. Pitagorín sólo pensaba en fórmulas matemáticas y experimentos de química. Imposible sentir la mínima empatía. Sí la sentíamos, en cambio, por Petra, criada para todo; una criada deslenguada con su señora (por cierto, llamada Doña Patro, para jugar con lo de Petra). La lucha de la pobre Petra no era una lucha de clases: al contrario, asumía encantada su destino, era la criada más .jpg) impoluta del universo del cómic infantil. Impoluta y con moral de esclavo. Pero era quisquillosa y siempre quería decir la última palabra. Y además era fea pero graciosa. De todo lo cual deduzco que los dibujantes e ideólogos tenían más mala leche de la que se sospechaba entonces.

impoluta del universo del cómic infantil. Impoluta y con moral de esclavo. Pero era quisquillosa y siempre quería decir la última palabra. Y además era fea pero graciosa. De todo lo cual deduzco que los dibujantes e ideólogos tenían más mala leche de la que se sospechaba entonces.

Las doñas eran las mujeres. Yo no estaba acostumbrado en absoluto al tratamiento de doña, tan inusual en Catalunya, es por eso que me llamaba tanto la atención. A doña Patro, la rubia con falda negra de las ilustraciones, se le unían Doña Jaimita, madre de Zipi y Zape, y el personaje más horrible de todos: Doña Urraca, una bruja espantosa. Cuando en clase nos explicaban la historia de la Reina Doña Urraca entendíamos perfectamente que hubiera generado una guerra civil. La Urraca de los tebeos iba siempre vestida de negro, era fea, versión no graciosa (no como la pobre Petra) y su mascota era un murciélago  asqueroso.

asqueroso.

Más simpático era Rompetechos, un puro desastre. Casi ciego, bajito, engrosaba la lista de personajes entrañables por lo desgraciados. Como Don Óptimo, que recuerdo que paradójicamente era pésimo en todo. Luego estaba Don Pío, con su familia, otro más de los dones tan frecuentes en el mundo de los tebeos (capitaneados por Don Pantuflo Zapatilla, aficionado a la colombofilia). Entre los dones había uno muy particular. Particular al menos su nombre: recuerdo poquísimo sobre sus circunstancias. Pero el nombre... ¿cómo olvidarlo? Don Furcio Buscabollos, se llamaba. No entiendo cómo el dibujante se atrevió a tanto.

colombofilia). Entre los dones había uno muy particular. Particular al menos su nombre: recuerdo poquísimo sobre sus circunstancias. Pero el nombre... ¿cómo olvidarlo? Don Furcio Buscabollos, se llamaba. No entiendo cómo el dibujante se atrevió a tanto.  Tengo también el recuerdo de la abuelita Paz, nuevamente jugando con las paradojas de los nombres. Porque la

Tengo también el recuerdo de la abuelita Paz, nuevamente jugando con las paradojas de los nombres. Porque la anciana era todo lo que se quiera menos pacífica. Llevaba un paraguas con el cual arreaba a quién osara contradecirla. Era malcarada, rencorosa, agresiva, tozuda. Por eso nos parecía tan divertida.

anciana era todo lo que se quiera menos pacífica. Llevaba un paraguas con el cual arreaba a quién osara contradecirla. Era malcarada, rencorosa, agresiva, tozuda. Por eso nos parecía tan divertida.

En mi mundo de ficción infantil había también espacio para los detectives y los agentes secretos. Los más famosos, Mortadelo y  Filemón indudablemente. Los más divertidos, los preferidos. Representaban un humor más moderno que los Carpantas y los Zipi y Zape, y su universo era también más moderno (quizá inauguraban en

Filemón indudablemente. Los más divertidos, los preferidos. Representaban un humor más moderno que los Carpantas y los Zipi y Zape, y su universo era también más moderno (quizá inauguraban en realidad la posmodernidad y no lo sabíamos). Si no recuerdo mal eran espías o agentes secretos de una TIA que se parecía sospechosamente a la CIA (por eso, años después, cuando Alianza Popular se convirtió en Pepe no pudimos por menos que acordarnos de los nombres burlescos de nuestra infancia). En ese universo de la TIA, además de nuestros amigos, habitaban un Súper antipatiquísimo (que siempre recibía los golpes involuntarios de los protagonistas, cosa que nos parecía el colmo de la

realidad la posmodernidad y no lo sabíamos). Si no recuerdo mal eran espías o agentes secretos de una TIA que se parecía sospechosamente a la CIA (por eso, años después, cuando Alianza Popular se convirtió en Pepe no pudimos por menos que acordarnos de los nombres burlescos de nuestra infancia). En ese universo de la TIA, además de nuestros amigos, habitaban un Súper antipatiquísimo (que siempre recibía los golpes involuntarios de los protagonistas, cosa que nos parecía el colmo de la  justicia de clases) y una doña Ofelia un poco petarda que andaba enamorada de Mortadelo y que era fea, extremada, sentimental y seguramente católica. Pasaba de lo más deslenguado y atrevido a comportarse como una quinceañera enamorada. Era trabajadora y dili

justicia de clases) y una doña Ofelia un poco petarda que andaba enamorada de Mortadelo y que era fea, extremada, sentimental y seguramente católica. Pasaba de lo más deslenguado y atrevido a comportarse como una quinceañera enamorada. Era trabajadora y dili gente pero sin caer en ese estiramiento monjil que resultaba antipático. Los dos héroes la rehuían pero eso era una nota de realismo atroz que provocaba ternura. En el fondo Ofelia era una bendita que tuvo suerte: Mortadelo siempre pasó de ella.

gente pero sin caer en ese estiramiento monjil que resultaba antipático. Los dos héroes la rehuían pero eso era una nota de realismo atroz que provocaba ternura. En el fondo Ofelia era una bendita que tuvo suerte: Mortadelo siempre pasó de ella.

Mortadelo y Filemón no fueron los únicos investigadores de mi infancia. Fueron los mejores, eso sí (investigaron la desaparición del trofeo del Mundial 82, e incluso se trasladaron a la Roma clásica para de paso explicarnos  un poco de historia), pero no los únicos. No puedo dejar fuera a ese Anacleto, agente secreto que tenía las de perder frente a sus dos contrincantes mediáticos. Anacleto nunca fue brillante pero sí más serio. Y eso era de agradecer cuando uno estaba cansado de gansadas tan evidentes.

un poco de historia), pero no los únicos. No puedo dejar fuera a ese Anacleto, agente secreto que tenía las de perder frente a sus dos contrincantes mediáticos. Anacleto nunca fue brillante pero sí más serio. Y eso era de agradecer cuando uno estaba cansado de gansadas tan evidentes.

Pero había otros amigos. Pepe el Hincha, por ejemplo, el forofo del fútbol, especimen reconocible entonces y ahora. Estaba siempre enfadado, escondido detrás de su tupé, muy gestual para expresar un gol en la propia puerta. Vista desde los tebeos la pasión futbolera era ridícula. Me lo sigue pareciendo en buena medida, aunque me alegre de los triunfos de mi equipo. O El botones Sacarino, que a fuerza de tanto evitar el azúcar se había quedado extremadamente delgado. O Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio. (Años después, esa industria que a veces adolece de tantísima falta de imaginación como es la de la tele los copió a lo bestia y creó una serie burra a más no poder que titularon Manolo y Benito. Manos a la obra. Y puestos a copiar, también la tele birló la idea del gracioso 13 rue del Percebe de Ibáñez reconvirtiéndolo en Aquí no hay quien viva).

detrás de su tupé, muy gestual para expresar un gol en la propia puerta. Vista desde los tebeos la pasión futbolera era ridícula. Me lo sigue pareciendo en buena medida, aunque me alegre de los triunfos de mi equipo. O El botones Sacarino, que a fuerza de tanto evitar el azúcar se había quedado extremadamente delgado. O Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio. (Años después, esa industria que a veces adolece de tantísima falta de imaginación como es la de la tele los copió a lo bestia y creó una serie burra a más no poder que titularon Manolo y Benito. Manos a la obra. Y puestos a copiar, también la tele birló la idea del gracioso 13 rue del Percebe de Ibáñez reconvirtiéndolo en Aquí no hay quien viva).

Tras estos amigos de dibujos y los tebeos (Pulgarcito, DDT, TBO, Tío Vivo...) llegarían, siempre en el universo de la ficción, las primeras novelas. Enid Blyton, que ahora sabemos que era una bruja, o Los tres investigadores... Pero esto será otro día.

dimecres, 13 de gener del 2010

LOS CURAS Y LA FICCIÓN

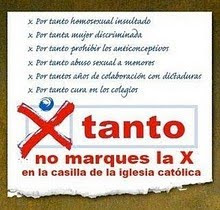

Tras las monjas me enviaron a los curas. Y tenía sólo cinco años. Ya hablé de la no existencia de escuelas públicas: el estado seguía prefiriendo que se pagasen mensualidades prohibitivas a los colegios religiosos. De esta manera se ayudaba a una Iglesia que continuaba estando del lado del Caudillo. Y la Iglesia nos daba lecciones a los que teníamos cinco años. Mientras que mi recuerdo de las monjas no es malo, seguramente porque era muy pequeño y no seguí con ellas la escolarización propiamente obligatoria, de los curas que llegaron luego sólo puedo decir pestes. Clasismo, machismo y patrioterismo fueron tres de los elementos que más nos inclulcaron. Sobre todo clasismo. Seguramente fue el que más noté porque no formaba yo parte de la élite y ellos te lo hacían notar. Mi rencor hacia ellos me acompañó durante mucho tiempo, así como mi rencor en general hacia la iglesia. Ahora ya me he curado de esos excesos: he sustituido el odio por la indiferencia olímpica. Mi recuerdo sigue siendo negativo pero he aprendido a respirar tranquilamente. Aunque me dan rabia sus trampas, sobre todo aplicadas a niños que no podían entonces darse cuenta de los motivos. De la caterva de curas, curazos, curillas y curetes que me envolvía sólo hay una figura que persiste simpática en mi memoria. Un cura sencillo y campechano, noble. El

Caudillo. Y la Iglesia nos daba lecciones a los que teníamos cinco años. Mientras que mi recuerdo de las monjas no es malo, seguramente porque era muy pequeño y no seguí con ellas la escolarización propiamente obligatoria, de los curas que llegaron luego sólo puedo decir pestes. Clasismo, machismo y patrioterismo fueron tres de los elementos que más nos inclulcaron. Sobre todo clasismo. Seguramente fue el que más noté porque no formaba yo parte de la élite y ellos te lo hacían notar. Mi rencor hacia ellos me acompañó durante mucho tiempo, así como mi rencor en general hacia la iglesia. Ahora ya me he curado de esos excesos: he sustituido el odio por la indiferencia olímpica. Mi recuerdo sigue siendo negativo pero he aprendido a respirar tranquilamente. Aunque me dan rabia sus trampas, sobre todo aplicadas a niños que no podían entonces darse cuenta de los motivos. De la caterva de curas, curazos, curillas y curetes que me envolvía sólo hay una figura que persiste simpática en mi memoria. Un cura sencillo y campechano, noble. El  padre Valls. Su mayor lección indirecta: que en cualquier sitio es posible encontrar algo de bondad y generosidad.

padre Valls. Su mayor lección indirecta: que en cualquier sitio es posible encontrar algo de bondad y generosidad.

Visto desde mi perspectiva actual de mi larga época con los curas saqué algo positivo. En las horas de comedor, mientras esperábamos turno, nos metían en una aula y ahí pasábamos las horas con infinidad de tebeos que me maravilla lo poco que se estropeaban (cuidadosos que éramos). En ese tiempo de espera me encontré por primera vez con la ficción. Me topé con ella. Sí, recuerdo esos poemas de clase, como el de "Doña Pitu-piturra tiene unos guantes, Doña Pitu-piturra muy elegantes. Doña Pitu-piturra tiene un sombrero, doña Pitu-piturra con un plumero. Doña Pitu-piturra tiene un zapato, doña Pitu-piturra que le va ancho" de Gloria Fuertes. Pero el primer encuentro con la ficción, que yo recuerdo apasionado, es  de la época de los tebeos. Y aquellos personajes se convirtieron en amigos frente a la hostilidad general de los curas, los profesores y las señoritas coordinadoras, una especie de monjas laicas que nos tenían del todo aterrorizados (yo creo que eran numerarias del Opus Dei, o lo parecían por lo menos).

de la época de los tebeos. Y aquellos personajes se convirtieron en amigos frente a la hostilidad general de los curas, los profesores y las señoritas coordinadoras, una especie de monjas laicas que nos tenían del todo aterrorizados (yo creo que eran numerarias del Opus Dei, o lo parecían por lo menos).

De entre todos los héroes que conocía entonces recuerdo con especial afecto a Zipi y Zape, los niños traviesos, que no gamberros, que vivían en un entorno que a mí me resultaba extraño. Fui niño del tardofranquismo: el mundo del guardia urbano agasajado por navidad o del sereno por fuerza tenía que resultarme extraño. Pero en otros aspectos me eran familiares las historietas: el colegio, la quiniela de los domingos, la bicicleta y el calor familiar, con una Doña Jaimita, ejemplo de la ama de casa tradicional que sin embargo tampoco podía identificar con mi propia madre. El padre, Don Pantuflo Zapatilla, elegante, severo y riguroso (en traje o en batín), era también un padre de otra época. Efectivamente, retrataba unos momentos anteriores a los que yo estaba viviendo. Aún y siendo niño lo podía apreciar perfectamente.

el colegio, la quiniela de los domingos, la bicicleta y el calor familiar, con una Doña Jaimita, ejemplo de la ama de casa tradicional que sin embargo tampoco podía identificar con mi propia madre. El padre, Don Pantuflo Zapatilla, elegante, severo y riguroso (en traje o en batín), era también un padre de otra época. Efectivamente, retrataba unos momentos anteriores a los que yo estaba viviendo. Aún y siendo niño lo podía apreciar perfectamente.

Más de otra época era Carpanta, el eterno hambriento, que reproducía los chistes de Charlot cuando se convirtió en buscador de oro. Carpanta simbolizaba el hambre de la posguerra inmediata. Yo no la viví; afortunadamente no supe lo que era el hambre. Así pues los viejos tebeos que los curas  conservaban debían ser leídos en clave atemporal. Y duraban un huevo.

conservaban debían ser leídos en clave atemporal. Y duraban un huevo.

Las familias eran las verdaderas protagonistas de la ficción de mi infancia. La familia Ulises , en primer lugar, que yo sí identificaba bastante con la mía propia. Yo no tenía hermanas ni tenía perro, pero sí tenía dos abuelitas enormemente parecidas, por vestuario y costumbres, a la abuelita de los Ulises. Al leer con siete años las historias de los Ulises en el fondo estaba sintiendo lo mismo que sentían los burgueses del XIX al verse retratados en las novelas que consumían. Otra familia que se asomó a mi mundo de infancia fue la familia Cebolleta de la que recuerdo mucho menos. Me siguen pareciendo graciosos esos nombres de los personajes de los tebeos: sal gorda y una cierta dosis de ingenuidad. Como la familia Churumbel, que eran unos gitanos que se

, en primer lugar, que yo sí identificaba bastante con la mía propia. Yo no tenía hermanas ni tenía perro, pero sí tenía dos abuelitas enormemente parecidas, por vestuario y costumbres, a la abuelita de los Ulises. Al leer con siete años las historias de los Ulises en el fondo estaba sintiendo lo mismo que sentían los burgueses del XIX al verse retratados en las novelas que consumían. Otra familia que se asomó a mi mundo de infancia fue la familia Cebolleta de la que recuerdo mucho menos. Me siguen pareciendo graciosos esos nombres de los personajes de los tebeos: sal gorda y una cierta dosis de ingenuidad. Como la familia Churumbel, que eran unos gitanos que se  metían en muchos líos, de los que sin embargo no he encontrado ilustración alguna.

metían en muchos líos, de los que sin embargo no he encontrado ilustración alguna.

Hablaba antes de Carpanta, el eterno hambriento. Su contrario era el feliz Gordito Relleno, con una nariz enrojecida hasta la exageración y una panza descomunal. Recuerdo que comía pasteles con fruición. Y sobre todo recuerdo a las Hermanas Gilda, graciosísimas, sobre todo la gordita.  Reproducían el esquema eterno que resulta válido por lo menos desde El Quijote, desde antes incluso, esquema que permite múltiples variaciones pero siempre se basa en la oposición de dos caracteres opuestos y enfrentados. La gordita, con su gracioso moño, era la soñadora, la loca, la deslenguada, mi preferida, claro. La otra, alta, severa, seca por dentro y por fuera, representaba el rigor, el orden. Tenía mala leche y siempre andaba cortándole el rollo a la otra que sin embargo, pasaba de ella. Se llamaban Hermenegilda y Leovigilda y discutían constantemente.

Reproducían el esquema eterno que resulta válido por lo menos desde El Quijote, desde antes incluso, esquema que permite múltiples variaciones pero siempre se basa en la oposición de dos caracteres opuestos y enfrentados. La gordita, con su gracioso moño, era la soñadora, la loca, la deslenguada, mi preferida, claro. La otra, alta, severa, seca por dentro y por fuera, representaba el rigor, el orden. Tenía mala leche y siempre andaba cortándole el rollo a la otra que sin embargo, pasaba de ella. Se llamaban Hermenegilda y Leovigilda y discutían constantemente.

Tengo más personajes, pero no tengo más tiempo. Así que, como diría mi amigo Mariano José, vuelvo mañana.

diumenge, 6 de desembre del 2009

LAS CANCIONES DE MI INFANCIA

Las canciones de mi infancia son las de la tele. "Un globo, dos globos, tres globos", por ejemplo. "La cometa blanca", programa que sustituyó al anterior. O las de los payasos de la tele (cómo olvidar "Hola don Pepito, hola don José" o "En el  coche de papá, nos iremos a viajar"). También las del grupo Parchís y las de los anuncios de la tele ("Las muñecas de famosa" o también en Navidad, "Al mundo entero quiero dar, un mensaje de paz"). La gallina "Coco-Uaua", que ya era el colmo de lo naíf. O las sintonías de Los hombres de Harrelson o de Starsky y Hutch. No necesitan explicación ninguna de ellas, tan evidentes resultan y tanta gente las comparte. Pero tengo otras canciones.

coche de papá, nos iremos a viajar"). También las del grupo Parchís y las de los anuncios de la tele ("Las muñecas de famosa" o también en Navidad, "Al mundo entero quiero dar, un mensaje de paz"). La gallina "Coco-Uaua", que ya era el colmo de lo naíf. O las sintonías de Los hombres de Harrelson o de Starsky y Hutch. No necesitan explicación ninguna de ellas, tan evidentes resultan y tanta gente las comparte. Pero tengo otras canciones.

A los tres años mis padres me pusieron a estudiar en un colegio de monjas. Era una época en que no había prácticamente colegios públicos en Barcelona, así que los colegios religiosos hacían su agosto. Por una parte pagabas, lo cual a la iglesia le venía muy bien, y por la otra te inculcaban, es decir, te amarraban, lo cual también les venía muy bien.

Cuando ahora veo párvulos que juegan según las normas pedagógicas modernas (normas pedagógicas que tampoco me creo, he de decirlo), párvulos que ni leen ni escriben hasta que están en la primaria, no puedo por menos que pensar en mi clase en las monjas (El ser humano tie nde a los extremos. Con lo fácil que sería ni tanto como entonces ni tan poco como algunos proponen hoy). Nosotros, con tres años, comenzábamos cada día con un dictado (en realidad era una copia, pero mucho era comparado con ahora). ¿Juegos pedagógicos? Para nada. Se jugaba a la hora del patio y gracias. El orden era fundamental. La disciplina estricta. Copias, sumas, restas, dibujos, cenefas, manualidades. Nadie se levantaba de la silla. Nada de esquinitas y jueguecitos pedagógicos. La monja nos amenazaba con llevarnos al cuarto donde una muy tremenda rata Camila esperaba para comerse a los niños que se portaban mal. Tal cual. Una rata de bestiario que Sor Coro, la entrañable y querida Sor Coro, le había comprado a un chino (en aquellos lejanos tiempos un chino resultaba todavía algo muy exótico). Y nosotros cantábamos: "Chinito qué vendes tú, que yo te voy a comprar, un par de ratas camilas, para los niños que se portan mal". La canción siempre me pareció de una crueldad atroz. Era como si a los judíos de los campos les obligasen a cantar canciones sobre la edificación de los hornos.

nde a los extremos. Con lo fácil que sería ni tanto como entonces ni tan poco como algunos proponen hoy). Nosotros, con tres años, comenzábamos cada día con un dictado (en realidad era una copia, pero mucho era comparado con ahora). ¿Juegos pedagógicos? Para nada. Se jugaba a la hora del patio y gracias. El orden era fundamental. La disciplina estricta. Copias, sumas, restas, dibujos, cenefas, manualidades. Nadie se levantaba de la silla. Nada de esquinitas y jueguecitos pedagógicos. La monja nos amenazaba con llevarnos al cuarto donde una muy tremenda rata Camila esperaba para comerse a los niños que se portaban mal. Tal cual. Una rata de bestiario que Sor Coro, la entrañable y querida Sor Coro, le había comprado a un chino (en aquellos lejanos tiempos un chino resultaba todavía algo muy exótico). Y nosotros cantábamos: "Chinito qué vendes tú, que yo te voy a comprar, un par de ratas camilas, para los niños que se portan mal". La canción siempre me pareció de una crueldad atroz. Era como si a los judíos de los campos les obligasen a cantar canciones sobre la edificación de los hornos.

Supongo que junto al Cristo que sí recuerdo en el aula tendríamos también un retrato del dictador. Para enseñarnos a leer venía una monja contrahecha, que era otra crueldad. Coja, con un zapato ortopédico de treinta centímetros, con un bastón y un collarín, era el verdadero terror de los niños. Pobrecita, era encantadora. Madre Amalia, se  llamaba. Muy dulce. Adoraba a los niños. Pero los niños arrancaban a llorar y temblar cuando oían su caminar vacilante acercarse por el pasillo. Era un ser de película de terror. Balagueró la hubiera incorporado a su REC.

llamaba. Muy dulce. Adoraba a los niños. Pero los niños arrancaban a llorar y temblar cuando oían su caminar vacilante acercarse por el pasillo. Era un ser de película de terror. Balagueró la hubiera incorporado a su REC.

Sor Coro, que a pesar de su seriedad era una mujer entrañable que se hacía de querer, hacía lo que ella sabía hacer. Cuando un niño se dormía en su sillita, lo ataba con el cinturón de la bata para que no cayera. El espanto del crío al despertar y sentirse atado era descomunal. O cuando ella consideraba que nos habíamos portado mal nos daba una torta. Una señora torta. Con premeditación y alevosía. Primero se quitaba el anillo y nos decía: "Mirad, niños. Me quito el anillo para no hacer tanto daño". El que esperaba la torta comenzaba a temblar y comprendía el significado de la expresión maltrato psicológico. Y una vez tenía el anillo fuera (el anillo de su matrimonio espiritual) te cruzaba la cara con verdadera entrega cristiana. "Me duele más que a vosotros", decía mientras el niño lloraba sin aspavientos.

Puede parecer un contrasentido mi verdadero aprecio hacia Sor Coro. Igual se lo tengo porque, a pesar de su pedagogía, nos quería de veras y eso se notaba. Cantábamos con ella canciones muy taimadas. La de la rata, por ejemplo. U otras: "El uno es un soldado, haciendo la instrucción. Els dos es un patito, que está tomando el sol." Y así hasta el diez. O la más taimada de todas, el himno patriótico que era mi favorito: "Banderita tu eres roja. Banderita tu eres gualda. Llevas sangre, llevas oro en el fondo de tu alma. El día que yo me muera si estoy lejos de mi Patria sólo quiero que me cubran con la Bandera de España." (Luego lo popularizaría Marujita Díaz, pero yo lo canté antes, quede claro). Normal que en Catalunya, con lo que somos los catalanes, pretendieran inculcarnos desde los tres años el amor inmenso a la rojigualda, ni senyeres ni republicanismos. (Ahí la pobre Sor Coro patinó un poco, debo decirlo).

Aquí para quien no la conozca va la primera canción que supe y canté. Tiene tela que un niño de tres años cante con gracejo esta pieza tan incendiaria. Y nótense los redobles del himno nacional justo para terminar. Cantando esto podría perfectamente haber salido facha.

Sigo otro día con la segunda parte, la de mis curas. Pero ya sin canciones que suavicen el entorno: curas a palo seco. Es lo que hubo.

dissabte, 31 d’octubre del 2009

LARRA Y LOS RECUERDOS ENCADENADOS

El ensayo sobre Larra del cual quiero hablar, brevemente porque la cosa no merece más palabras, lo había comentado ya con El pobrecito hablador (el del siglo XXI) en un comentario de su o mi blog. Fue una de mis lecturas de la primavera pasada. Es por eso que, entre la conciencia de haberlo sacado y la evidencia de su irregular valía, dejé que languideciera en la nevera. Ahora lo encuentro, lo recupero y lo saco. Más que nada por los recuerdos encadenados que vendrán luego.

El ensayo sobre Larra del cual quiero hablar, brevemente porque la cosa no merece más palabras, lo había comentado ya con El pobrecito hablador (el del siglo XXI) en un comentario de su o mi blog. Fue una de mis lecturas de la primavera pasada. Es por eso que, entre la conciencia de haberlo sacado y la evidencia de su irregular valía, dejé que languideciera en la nevera. Ahora lo encuentro, lo recupero y lo saco. Más que nada por los recuerdos encadenados que vendrán luego. Dicho queda que el libro de Jesús Miranda de Larra ni vale mucho la pena ni aporta tantas cosas nuevas. Alguna carta de Larra a sus padres cuando su viaje europeo, alguna nota a Pepita una vez habían ya cortado relaciones. Poco más. El autor, descendiente del ilustre costumbrista, se limita a ofrecer lo ya sabido desde una óptica aparentemente familiar y a aportar su propia visión y lectura del personaje. De todas formas, llevaba tanto tiempo sin frecuentar al gran Larra, por quien siempre sentí enorme admiración, que eso sí puedo agradecérselo al libro. Haber sido una excusa para poder reeencontrarme a Larra por ese barrio de Huertas madrileño que tanto me gusta, y haber sido una excusa, mejor aún, para volver a entrar en sus artículos. Y en El doncel.

Dicho queda que el libro de Jesús Miranda de Larra ni vale mucho la pena ni aporta tantas cosas nuevas. Alguna carta de Larra a sus padres cuando su viaje europeo, alguna nota a Pepita una vez habían ya cortado relaciones. Poco más. El autor, descendiente del ilustre costumbrista, se limita a ofrecer lo ya sabido desde una óptica aparentemente familiar y a aportar su propia visión y lectura del personaje. De todas formas, llevaba tanto tiempo sin frecuentar al gran Larra, por quien siempre sentí enorme admiración, que eso sí puedo agradecérselo al libro. Haber sido una excusa para poder reeencontrarme a Larra por ese barrio de Huertas madrileño que tanto me gusta, y haber sido una excusa, mejor aún, para volver a entrar en sus artículos. Y en El doncel. Gracias al ensayo he frecuentado nuevamente "En este país", por ejemplo, "Modos de vivir que no dan de vivir", "La fonda nueva", "Antony", "Cuasi", "Carta de Andrés Niporesas", "El castellano viejo", "Los calaveras", "Donde las dan las toman", "El mundo todo es máscara", "Empeños y desempeños", además de los tipiquísimos "Vuelva usted mañana", "El casarse", "El día de difuntos" y "La nochebuena", entre otros. Gracias al ensayo he recordado que ya hace tiempo que pensé que los libretos El duende satírico y El pobrecito hablador que publicaba el propio Larra eran en realidad como los blogs de la época (la diferencia es que se vendían).

Gracias al ensayo he frecuentado nuevamente "En este país", por ejemplo, "Modos de vivir que no dan de vivir", "La fonda nueva", "Antony", "Cuasi", "Carta de Andrés Niporesas", "El castellano viejo", "Los calaveras", "Donde las dan las toman", "El mundo todo es máscara", "Empeños y desempeños", además de los tipiquísimos "Vuelva usted mañana", "El casarse", "El día de difuntos" y "La nochebuena", entre otros. Gracias al ensayo he recordado que ya hace tiempo que pensé que los libretos El duende satírico y El pobrecito hablador que publicaba el propio Larra eran en realidad como los blogs de la época (la diferencia es que se vendían). Y los recuerdos, que se encadenan solos como las cerezas, me trajeron también momentos de mi vida pasada. A Ana Rodríguez, convertida ahora en amiga y dueña de un riguroso blog, en las clases de romanticismo (qué tiempos, qué jóvenes) comentando el ensayo de Georg Lukács a propósito de la novela histórica. A Susana, amiga entonces y siempre, además de compañera de estudios en aquella Facultad que tuvimos el privilegio de frecuentar (arquitectónicamente hablando, todo sea dicho). Y el recuerdo también de Alicia, que ya no está entre nosotros, leyendo en un rincón del patio de letras y a toda velocidad El señor de Bembibre con la manifiesta esperanza de que Ana pusiera algo en el examen. Tempus fugit... Mas Larra y los recuerdos encadenados permanecen.

Y los recuerdos, que se encadenan solos como las cerezas, me trajeron también momentos de mi vida pasada. A Ana Rodríguez, convertida ahora en amiga y dueña de un riguroso blog, en las clases de romanticismo (qué tiempos, qué jóvenes) comentando el ensayo de Georg Lukács a propósito de la novela histórica. A Susana, amiga entonces y siempre, además de compañera de estudios en aquella Facultad que tuvimos el privilegio de frecuentar (arquitectónicamente hablando, todo sea dicho). Y el recuerdo también de Alicia, que ya no está entre nosotros, leyendo en un rincón del patio de letras y a toda velocidad El señor de Bembibre con la manifiesta esperanza de que Ana pusiera algo en el examen. Tempus fugit... Mas Larra y los recuerdos encadenados permanecen.

+21.02.50.png)